1-Introduction

La production de l’eau pure ou de l’eau ultrapure prend généralement comme source de l’eau souterraine relativement peu contaminée ou de l’eau municipale traitée. Ces eaux sont de qualités variables et vont définir les différents types d’équipements à agencer en vue de produire la qualité d’eau désirée.

Pour rappel, une eau pure peut être de l’eau distillée, déionisée ou déminéralisée. On se base souvent sur la conductivité ou les solides totaux dissous pour les définir. Toutefois, en fonction de l’usage qui va en être fait, plusieurs organisations ont défini certains standards de l’eau déionisée ou déminéralisée pour leurs besoins. Dans ces contextes, en plus de la conductivité ou des solides totaux dissous, plusieurs autres paramètres dont : la matière organiques, les résidus de certains composés métalliques et non métaux et des microorganismes spécifiques sont pris en compte. Des informations plus spécifiques sont présentés dans le document suivant : « Eau purelien ».

La production de l’eau pure ou ultrapure comprend les étapes de prétraitement, traitement principal et post-traitement. Si la position relative des équipements en traitement principal ou en poste traitement ne fait souvent pas le cas de discussions. Ce n’est pas le cas du prétraitement.

Noter que nous définissons l’eau ultrapure comme de l’eau pure ayant subit un post-traitement.

Ainsi, on peut présenter le schéma simplifié suivant :

position relative des équipements

2-Le prétraitement

Les équipements généralement mis en œuvre pour le prétraitement en vue de produire de l’eau pure sont:

- Filtre à sable ou filtre multimédia

- Filtre à charbon activé

- Filtre à sédiment 10, 5 ou 1 micron

- ultrafiltration

- Adoucisseur – Résine cationique

- Injection de produit de déchloration

2.1- Rôle des équipements dans le prétraitement

2.1.1-Filtre à sable ou filtre multimédia

Ces filtres sont utilisés surtout parce qu’ils permettent de filtrer jusqu’à un certain niveau (autour de 10 à 25 microns) mais surtout parce qu’ils sont régénérés par un simple lavage à contre-courant, représentant alors un coût très bas d’opération.

Les filtres multimédias sont généralement constitués de 3 strates ou plus de média. Le filtre multimédia classique est composé d’une couche d’anthracite en surface suivie d’une couche de sable et enfin d’une couche de gravier. Certains filtres peuvent avoir à la surface du charbon activé à la place de l’anthracite ou même de l’anthracite en première couche, du charbon ensuite, suivi du sable puis du gravier au fond. Lorsqu’il y a du charbon, il peut s’agir de traitement spécifique comme l’enlèvement de la matière organique ou la déchloration.

La couche la plus en surface, l’anthracite sert généralement à enlever les grosses particules. On s’entant que l’eau traitée par une usine municipale n’a généralement pas de grosses particules.

La couche de charbon fait le même effet que le charbon présenté plus bas.

Le sable filtre les particules plus fines. Dépendamment du type de sable, 50 à 70% de 10 microns et plus seront enlevés.

Le gravier au fond sert surtout de support et permet une bonne distribution de l’eau dans le fond du réservoir, que ce soit pour l’eau ayant passé à travers le média, donc filtré ou de l’eau partant du fond pour nettoyer le média lors du lavage à contre-courant.

Les filtres multimédia sont de moins en moins utilisés car de nos jours, des médias filtrants très performants and terme de production et de qualité d’eau sont sur le marché. C’est le cas du média AG+ qui permet de capturer des particules de taille aussi basses que 5 microns. Il s’agit d’un filtre monocouche, mais on peut garder du gravier au fond toujours pour assurer une bonne distribution de l’eau au fond du réservoir.

2.1.2-Filtre à charbon

Dans la production de l’eau pure, dans plus de 95% des cas, le filtre à charbon installé en prétraitement est pour la déchloration. Il sert donc à éliminer le chlore résiduel dans l’eau qui doit être obligatoirement présent dans les réseaux de distribution. En effet, les chaine de production d’eaux pures et ultrapures impliquent pour la plupart l’usage de système d’osmose inverse qui dans 99% des cas ont des membranes sensibles au chlore. Le chlore est donc détruit pour protéger les membranes.

Le filtre au charbon activé peut être aussi utilisé pour l’enlèvement de la matière organique, des substances responsables des goûts et des odeurs. Pour une efficacité du procédé, il est important de choisir le type de filtre à charbon approprié. Même s’il peut enlever efficacement la matière organique, le charbon activé se sature assez rapidement et la flore bactérienne peut rapidement se développer dans ce milieu.

Il existe des filtres à charbon activé de différentes sortes qu’on peut vaguement associer à la taille des pores. On devrait plutôt dire à la distribution de taille des pores, car quelque soit le charbon, il y a une distribution de pores. La surface spécifique d’adsorption d’un charbon varie entre 500 et 1500 m2/g

Basée sur la classification de L’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), on peut établir la classification suivante :

- Les charbons dont les pores sont très fins sont appelés le charbon microporeux. Le plus grand pourcentage des pores est inférieur à 2 nm.

- Les charbons dont les pores de taille généralement entre 20 et 5000 nm sont dit mésoporeux

- Le charbon dont les pores sont de grandes tailles, la majorité au delà de 5000 nm sont dits macroporeux.

Chacun de ces types de charbons sont utilisés en traitement de l’eau. On peut faire un choix du type de charbon en fonction des contaminants ciblés :

Enlèvement de la matière organique naturelle (matière humique, tannins, colorants) : Charbon mésoporeux

Enlèvement de la matière organique de petites tailles (phénols, cov) : Charbon microporeux et mésoporeux

Déchloration : charbon microporeux

Les macropores sont surtout nécessaires pour le transport des contaminants à travers la structure du charbon vers les micro ou mésopores et autres centres actifs ou a lieu la réaction.

Les micropores sont caractérisés par l’indice d’iode élevé (jusqu’à 2 nm). À titre d’exemple, les charbons activés à base de noix de coco, bitume, lignine ont respectivement des indices d’iode de l’ordre de 1100, 950, 600.

Comme règle du pouce, on peut retenir que le charbon à base de noix de coco a plus de micropores, le charbon d’origine minérale a plus de mésopores et le charbon à base de bois a plus des mésopores et macropores.

Les pores de 2 à 5 nm sont caractérisés pas l’indice de méthylène. Il existe d’autres modes de caractérisation comme l’indice de mélasse ou de tannin (pour les grosses molécules).

Il faut noter que le charbon sur le marché n’est pas toujours strictement du charbon microporeux, mésoporeux ou macroporeux. C’est tout un mélange, mais la différence peut surtout se faire aux niveaux des taux relatifs des différentes de pores types présents.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le charbon activé.

2.1.3-Filtre à sédiment

Bien qu’existant de différentes tailles de pores nominales, ceux de 10, 5 ou 1 micron sont les plus utilisés. Il s’agit des filtres de 10’’ ou 20’’ de haut. Ils sont mis en œuvre dans des boitiers de plastique. Ils peuvent être installés en parallèle ou en série. Pour de plus haut débits, plusieurs filtres peuvent entre installés dans un caisson généralement en acier. L’objectif des filtres est d’enlever les particules de plus grande taille que celle de leurs pores. Il s’agit dans le cas présent de matières en suspension et de certains colloïdes. Les filtres plus fins (1 microns et moins) peuvent être utilisé à des fins d’enlèvement de certaines bactéries, donc effectue jusqu’à un certains niveau la désinfection. Dans les applications médicales, des filtres souvent de 0.22 microns sont utilisés à cette fin.

Au stade de prétraitement les filtres de 5 ou 10 microns sont utilisés.

Il existe différents type de filtre de par le matériau utilisé et de l’arrangement et de par le contrôle de qualité effectué (test d’intégrité, test de séparation). On parle généralement de filtre nominal ou filtre absolu (maintenant béta 5000). À ce stade, ce sont les filtres nominaux qui sont utilisés, pour une question de coût, tenant compte du fait que les filtres a sédiment ne sont généralement pas nettoyés. Ils sont remplacés lorsqu’ils s’encrassent.

2.1.4-Ultrafiltration

L’ulfrafiltration tout comme la microfiltration, la nanofiltration ou l’osmose inverse fait partie des procédés de séparation par membrane. C’est donc une filtration à travers une couche mince de polymère organique ou inorganique. L’ultrafiltration cible l’enlèvement des contaminants dont la taille peut être aussi basse que 0,01 microns (10 nm). Ainsi les bactéries entre autres dont la taille est généralement de 0,2 microns ou plus seront enlevées. Il s’agit donc d’un prétraitement très efficace. La mise en œuvre est un peu plus complexe qu’un filtre à sédiment, mais la qualité d’eau produite est nettement supérieure. Toutefois, plutôt que d’installer un système d’ultrafiltration à ce stade, à moins que ce soit de très gros débit. Il est souvent préférable d’installer un préfiltre à sédiment un peu plus fin et nettement moins complexe.

2.1.5-Adoucisseur – résine cationique

Un adoucisseur comme son nom l’indique adoucit l’eau. Il enlève les ions responsables de la dureté de l’eau. Même si tous les cations bivalent de l’eau contribuent à la dureté, elle en premier lieu liée à l’action du calcium et du magnésium dans l’eau. L’adoucisseur va dont retenir les ions positifs bivalents pour rejeter dans l’eau traitée des ions sodium (issus de la régénération). C’est une réaction de substitution, donc remplacement des ions bivalents par des ions monovalents. Le fer dissous étant bivalent, l’adoucisseur permettra l’enlever des quantités non négligeables de fer lorsqu’il est à l’état dissous (généralement identifié comme fer ferreux, Fe2+). L’adoucisseur valant beaucoup mieux qu’un simple filtre, il ne doit pas être utilisé pour enlever du fer oxydé (fer ferrique Fe3+) sous forme de colloïdes, précipités. Lorsqu’il y a des quantités de fer importantes (plus de 2 ppm) il est mieux de trouver un prétraitement approprié pour le fer avant l’adoucisseur.

Lorsque l’adoucisseur est utilisé entre autres pour traiter une certaines quantités de faire, des précautions particulières doivent être prises dans la conception et l’utilisation de certains produits d’acidification lors du rétrolavage et de la régénération est nécessaire.

Le rôle de l’adoucisseur se résume à l’enlèvement de la dureté et de la plupart des ions métalliques. Il permet d’avoir une eau douce donc avec un faible potentiel d’entartrage, ce qui le rend plus facile un traitement ultérieur par résine anionique (les résines anioniques sont sensibles à la dureté de l’eau) ou par un système d’osmose inverse.

2.1.6-Injection de produits de déchloration

Lorsqu’il est nécessaire d’enlever le chlore dans la chaine de traitement, en l’occurrence pour protéger les membranes d’un système d’osmose inverse, l’autre option, à part le charbon activé est la déchloration chimique. La déchloration chimique est surtout utilisée pour les grands débits ou lorsque l’espace n’est pas disponible pour installer un filtre à charbon activé. Il consiste à injecter en continu un produit permettant de neutraliser le chlore. Les produits les plus souvent utilisés sont les dérivés soufrés dont : métabisulfite de sodium, thiosulfate de sodium, bisulfite de sodium. La neutralisation du chlore est instantanée lorsque la bonne stœchiométrie est utilisée. Ces produits bien préparés sont très solubles dans l’eau et ne causent pas de problème particulier.

2.2.-Discussion sur le prétraitement et qualité de l’eau prétraitée

La liste des prétraitements indiqués ici n’est pas exhaustive et tout ce qui est cité n’est pas forcément nécessaire.

Lorsqu’on a une eau souterraine susceptible de contenir des particules, on pensera systématiquement à installer un média filtrant (retrolavable) ou un filtre à sédiment, ou les deux. Dans le cas d’une eau déjà traitée (eau municipale par exemple) Il y a moins de risque de présence de particules. Un préfiltre à sédiment (5 ou 10 microns) sera quand même installé pour une question de précaution. Dans certaines circonstances, présence d’un filtre de charbon activé par exemple, il se pourrait que le filtre à sédiment soit installé avant le charbon activé (pour protéger le colmatage du charbon) ou après le charbon activé pour protéger les systèmes en avale (comme le système d’osmose inverse) au cas des débits de charbon s’échapperaient. On prend souvent plus de précautions qu’il n’en faut. Toutefois, certaines lignes de conception peuvent être adoptées :

Eau prétraitée (municipale) qu’elle soit souterraine ou de surface :

Pas de filtre à sable ou multimédia. Mettre un préfiltre à sédiment de 5 ou 10 microns au besoin; néanmoins, s’il y a un filtre à charbon qui suit, le préfiltre à sédiment n’est pas indispensable. Le charbon dans de telles circonstances sert à enlever le chlore dans l’eau qui pourrait affecter les membranes d’osmose inversée en aval. La dureté est enlevée par un adoucisseur qui n’est rien d’autre qu’une résine cationique.

Eau souterraine non traitée

S’il y a des contaminants métalliques (fer, manganèse, etc.) en quantité significative, il faut les traiter avant et cela ne fait pas partie du présent document. S’il y a de la turbidité, cela est souvent causé par du limon et des précipités métalliques (comme du fer oxydé). Dans de telles circonstances, même si le préfiltre 10 microns pourrait permettre d’effectuer ce traitement, le média filtrant retrolavable s’impose (pour une question de commodité ou de coût d’entretien). Installer donc un media filtrant et faire suivre d’un filtre de 5 microns pour s’assurer que les particules sont vraiment enlevées.

Si pas de particule (matières en suspension), pas de turbidité, adopter la même procédure que le cas d’une eau traitée (municipale)

L’adoucisseur, est utilisé pour les débits pas trop élevés en prétraitement d’une eau ayant un certain niveau de dureté qui pourrait affecter le fonctionnement du système d’osmose inverse ou la résine qui le suit dans la chaine. Il n’est pas évident de déterminer à quel niveau de dureté et jusqu’à quel débit un adoucisseur doit être utilisé en amont d’un système d’osmose inverse. Il faut en principe faire une simulation informatique avec des logiciels spécialisés de manufacturiers de membranes pour le savoir. Dans tous les cas, un adoucissement de l’eau ne peut que faciliter l’opération d’un système d’osmose inverse en référence au colmatage.

Pour le cas d’un adoucisseur en amont d’une résine anionique ou d’une résine déïonisante, cela peut se déterminer aisément, soit par calcul ou encore une fois en utilisant un logiciel spécialisé.

3-Le traitement principal

3.1-Choix du traitement principal

Deux technologies principales sont généralement utilisées comme traitement principal pour la production d’eau pure. Il s’agit de l’osmose inverse et les résines. Il en existe bien d’autres, mais ce sont les plus courantes

Différents types de résines et différents enchainements en association avec ou sans un système d’osmose inverse peuvent être mis en œuvre pour effectuer le traitement.

- Une succession de résines cationiques et anioniques

- Une succession de résines cationiques et anioniques suivie d’une résine à lit mélangé (mixed bed)

- Un système d’osmose inverse

- Un système d’osmose inverse suivi d’une résine à lit mélangé

- Une succession de résines à lits mélangés.

Le choix d’un type de traitement ou d’un autre dépendra de la qualité de l’eau prétraitée, du coût d’acquisition et d’opération et de la qualité de l’eau traitée désirée.

En matière de qualité d’eau, le tableau suivant donne un aperçu (juste une indication) de ce que peuvent effectuer les équipements pris individuellement.

| Une succession d’une colonne de résine cationique et d’une colonne de résine anionique | 300,000 ohms

|

| Système d’osmose inverse seul | Enlève 95 à 99% des minéraux. |

| Une succession de résines cationiques et anioniques suivie d’une résine à lit mélangé (mixed bed) | 10-15 megohm

|

| Une succession de résines cationiques et anioniques suivie d’une résine à lit mélangé (mixed bed) et d’une autre résine à lit mélangé | 18 megohm

|

| Un lit mélangé suivi d’un lit mélangé | 18 megohm

|

| Une succession de lits mélangés | 18 megohm |

| Un système d’osmose inverse suivi d’une résine à lit mélangé | 15-18 megohm

|

| Une résine lit mélangé | 1 à 18 megohm. Dépend de la qualité de l’eau. Généralement pas pour de gros débit saturation rapide |

Noter que les valeurs indiquées et la performance dépendra toujours de la qualité de l’eau prétraitée.

Les lits mélanges sont comme une succession infinie de résines cationiques et anioniques. En ce sens, une résine mélangée est bien plus performante qu’une succession de 2, 4 ou même 6 réservoirs de résines cationiques et anioniques. Toutefois, la succession de résines cationiques et anioniques est robuste et durable, puisque ces résines sont plus facilement régénérables. Régénérer une résine mélangée est plus complexe, ce qui fait qu’elle est généralement remplacée lorsque sa capacité est épuisée.

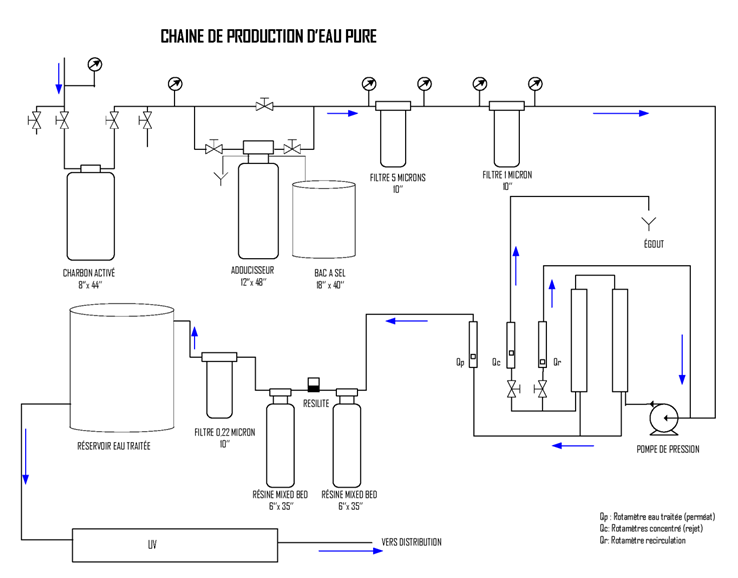

Exemple chaine production eau pure

Figure 1 : Schéma d’une chaine de traitement de production d’eau pure à partir d’une eau municipale traitée

Mon Agora – Blog La parole est à moi

Mon Agora – Blog La parole est à moi